脳脊髄液漏出症の初診日について

目次

1.はじめに

今回のブログでは、脳脊髄液漏出症の初診日の取り扱いについて、説明します。

厚生労働省から令和元年12月に通知されている内容なので、ご存知の方も多いと思いますが、内容を整理しておきます。

脳脊髄液漏出症は発症直後に確定診断がされないケースが多く、転院を繰り返し、確定診断にいたるまで時間がかかるケースも多く、初診日の取り扱いが難しいものになっていました。

この通知(脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取り扱いについて)では、脳脊髄液漏出症の初診日を障害年金の申請でどのように取り扱うかが、明確にされました。

2.脳脊髄液漏出症に係る障害年金の初診日の取り扱いについて (事務連絡 令和元年12月18日)

(1)脳脊髄液漏出症の障害年金の初診日について

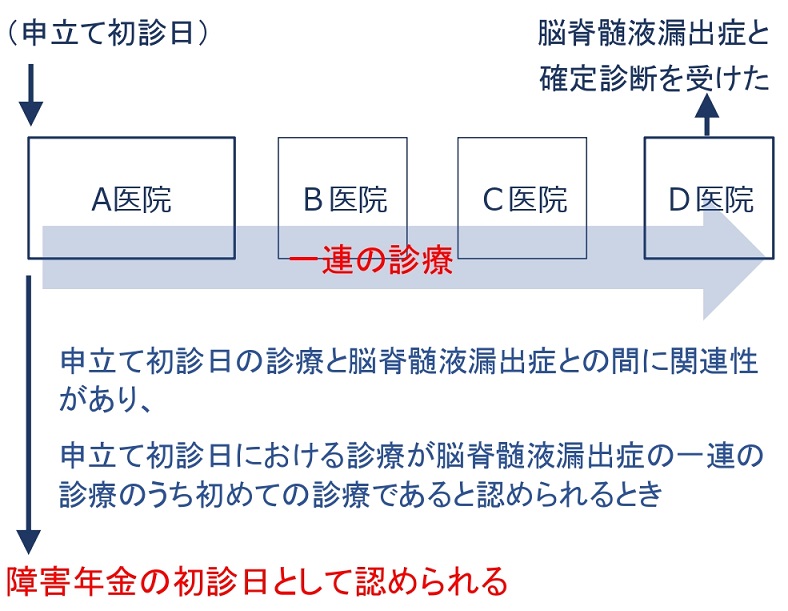

厚生労働省から通知された事務連絡で、脳脊髄液漏出症の障害年金の初診日について、「脳脊髄液漏出症に係る一連の診療のうち、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う」として、確定診断を受けた日ではなく、「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」が初診日として明記されました。

また、脳脊髄液漏出症の障害年金の初診日が、どのように判定するかが明確にされました。

脳脊髄液漏出症の障害年金の初診日の判定方法

| 障害年金の請求書に添付する、 (a)診断書、(b)受診状況等証明書、(c)病歴・就労状況等申立書、(d)交通事故証明書、(e)第三者行為自己状況届けなどの審査を通して、 障害年金の請求者が申立てた初診日の診療と脳脊髄液漏出症との間に関連性があり、 申立てた初診日の診療が、脳脊髄液漏出症の「一連の診療」のうち初めての診療であると認められる場合、 申し立ての初診日を障害年金の初診日として取り扱うとしています。 |

(図)脳脊髄液減少症の初診日

(2)交通事故等で脳脊髄液漏出症となった場合の具体例

申立て初診日が脳脊髄液漏出症の障害年金の初診日として認められるには、次の条件をすべて満たす必要があります。

① 交通事故などの発生年月日が、提出書類で証明できること

② 下記のⅰ、ⅱ、iii、ivの4つの条件を満たすこと

ⅰ.確定診断を行った病院、または確定診断にもとづいて他の病院が作成した診断書に次の記載があること

(a)脳脊髄液漏出症の発生原因として、交通事故等が記載されていること

(b)申し立て初診日が、脳脊髄液漏出症のため初めて医師の診療を受けた日

ⅱ.脳脊髄液漏出症の原因となった交通事故などの出来事の発生年月日が、年金請求書に添付する交通事故証明書などの証明書や届出等で確認できること。

iii.申し立て初診日の病院が作成した診断書や受診状況等証明書で、申し立て初診日の病院での受診が確認できること。

iv.発症直後に確定診断が行われなかった理由について申し立てがおこなわれていること、また、医療機関の受診に未継続の期間がある場合、その期間に、脳脊髄液漏出症の症状が継続していたことを申し立てていること。

③ 申立ての初診日を障害年金の初診日として認めることが適当でない理由がないこと (下記(3)参照)

(3)申立て初診日が脳脊髄液漏出症の障害年金初診日として認めることが適当でないと思われるとき

申立初診日を脳脊髄液漏出症の障害年金初診日として認めることが適当でないと思われる場合、個々の事情に応じて、初診日として取り扱うかどうかを総合的に判断するとされます。

適当でないと認められる理由

① 脳脊髄液漏出症の原因となった可能性の高い原因が、他にある場合

② 脳脊髄液漏出症の一連の治療において、6カ月を超える期間、通院していない期間がある場合

③ 交通事故等、脳脊髄液漏出症となった出来事から6カ月を超えてから、申し立て初診日の病院に受診した場合

④ 申し立て初診日から確定診断の日まで、明らかに脳脊髄液漏出症の症状が継続していないことが認められる場合

(4)年金請求書に、初診日を明らかにすることのできる書類を添付することができないとき

年金請求書に、初診日を明らかにすることのできる書類を添付することができないときは、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて 」(平成27年9月28日)(年管管発0928第6号) にもとづいて、第三者証明や参考資料を活用し審査されることになります。

次回のブログでは、線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症の初診日の取り扱いについて、厚生労働省から出ている事務連絡についてご紹介いたします。

関連ブログ

線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症の初診日の取り扱いについて

最近のブログを紹介します。