2021年度の年金額 はいくらになりますか

1.2021年度の年金額

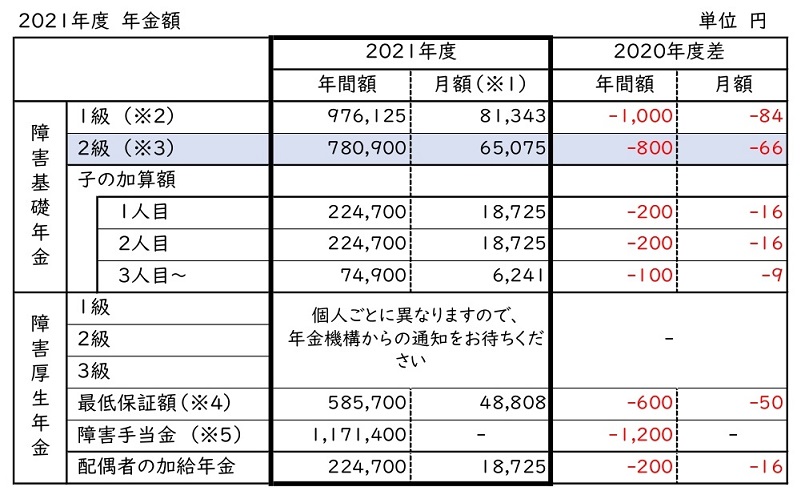

2021年度の年金額 (2021年4月~2022年3月分)は、昨年度より 0.1%減り障害基礎年金2級の額で、月額 65,075円 ( 前年度より 月あたり 66円の減 )となります。4月分の年金は6月15日に支給となりますので、その時に受け取る年金から金額が変更になります。

変更額の通知は、6月15日の支払いに向けて、6月3日より日本年金機構から順次送付される予定です。

障害厚生年金については、改定となる金額が一律で求められないため、年金機構からの通知をお待ちください。

表1. 2021年度の年金額 及び前年度との差

※1 年間額と月額×12カ月との差額は、2月の支払い額に加算されます

(3月~2月で切り捨てた1円未満の合計額は2月の支払いに加算)

※2 障害基礎年金1級の額は2級の額の1.25倍の額

※3 障害基礎年金2級の額は20歳から60歳まで保険料をすべて納付した満額の老齢基礎年金と同額

※4 障害厚生年金3級の最低保証額は2級の障害基礎年金の額の3/4倍の額を端数処理

※5 障害手当金の額は報酬比例年金の額の200/100

障害手当金の最低保証額は、障害厚生年金の最低保証額(585,700円)の2倍

2.なぜ年金額は減るか

(1) 公的年金は現役世代からの仕送りで支えられている

公的年金は、貯金のように、現役時代に自分で保険料を払って積み立て、老後にもらう積立て方式ではありません。現役世代の人が払った保険料が、現在の受給者の給付にあてられる仕送りのような方式で、賦課方式と呼ばれています。

自分で積み立てた分からもらえないのはおかしな話のように思えますが、メリットもあります。若い頃に苦労して払った保険料が、自分で年金をもらう頃になって、価値が大きく目減りして、ごくわずかの年金しかもらえないのでは、生活を支える公的年金の役割を果たせません。そこで、このような、現役世代から年金を受給する世代へ仕送り方法(賦課方式)がとられています。

一方でデメリットもあります。日本は少子化と高齢化が同時にすすんでいる少子高齢化社会です。年金を受け取る側の人数は増える一方、支える側はどんどん減っています。

2020年1月現在で、総人口 1億2602万人に対し、65歳以上の高齢者人口は 3594万人、総人口に占める割合(高齢化率)は28.5%、一方、15歳未満の年少人口 1517万人で12%となりました。高齢者人口が年少人口の2倍以上あることが分かります。また高齢者人口の割合は今後も上昇を続け、2040年 には35.3%になると言われています。

ちなみに、65歳以上の人口が、全人口に対して7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」と呼ばれています。

表2. 20歳から64歳の現役世代が65歳以上の人を何人で支えるか

| 20~64歳の人口 : 65歳以上人口 | |

| 1975年 | 7.7人 : 1人 |

| 2000年 | 3.6人 : 1人 |

| 2025年 | 1.9人 : 1人 |

| 2050年 | 1.4人 : 1人 |

現役世代何人で、65歳以上の人達の年金を支えることになるかを見ると、1975年には、7.7人で1人でしたが、2025年には2人で1人を支えなければならなくなってしまい、現役世代の負担が大幅に増えてしまいます。

年金の給付の財源のうち約7割は、現役世代の保険料から充てられています。2割強は国庫負担(税金)、それでも足りない分が、年金積立金となっています。

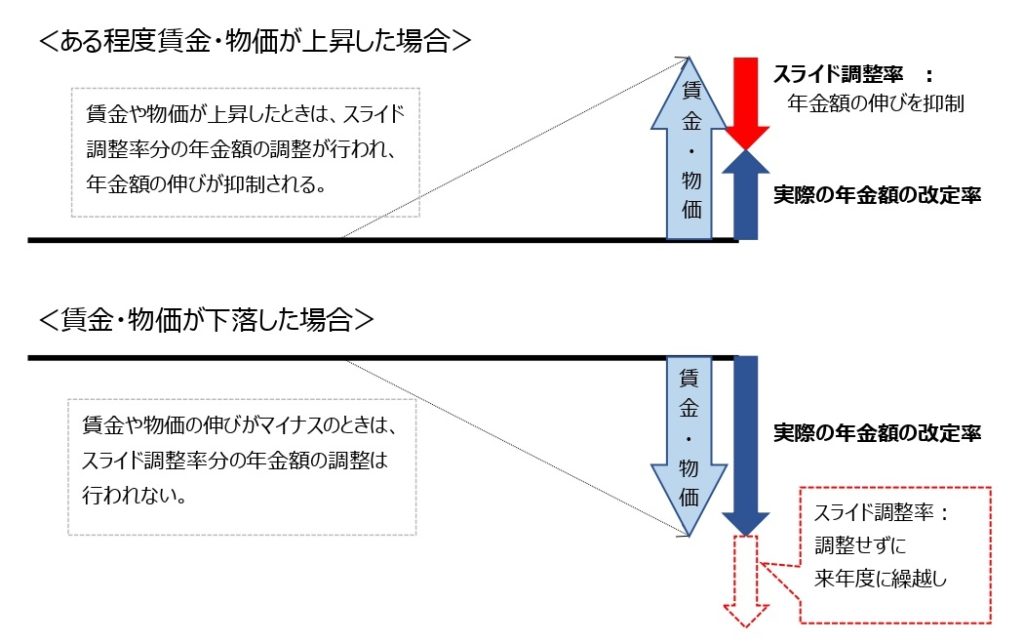

現役世代の負担が重くなりすぎないように保険料の水準を決め、年金の給付とバランスがとれるよう、年金額の増加を抑えるしくみが、マクロ経済スライドです。マクロ経済スライドは、保険料を支払う被保険者数の減少と公的年金を受け取る方の平均余命の伸び率で、年金額の伸びを抑制するしくみです。

(2)年金額改定のルール

年金額は、780,900 円 × 「改定率」で毎年改定されます。

「改定率」は、前年度改定率、賃金変動率、物価変動率、マクロ経済スライドのスライド調整率で求められます。なお、賃金変動率と物価変動率はどちらかが使用され、どちらを使用するかは、受給者の年齢と実質賃金の変動で異なります。

表3のように

・賃金>物価(実質賃金がプラス)のときには、65歳から67歳の方には賃金の変動率が、68歳以上の方には物価の変動率が適用されます。

・物価>賃金(実質賃金がマイナス)のときには、年齢を問わず賃金の変動率が使用されます。これは実質賃金が減る中で現役世代の負担を増やさないためです。

表3 年金額改定の改定率の求め方

| 賃金>物価 (実質賃金がプラスのとき) | 物価>賃金 (実質賃金がマイナスのとき) | |

| 65歳 ~67歳 | 前年度改定率 × 名目手取り賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率 | 前年度改定率 × 名目手取り賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率 |

| 68歳以上 | 前年度改定率 × 物価変動率 × マクロ経済スライド調整率 | 前年度改定率 ×名目手取り賃金変動率 × マクロ経済スライド調整率 |

「改定率」のもうひとつの要素の マクロ経済スライドの「スライド調整率」は、公的年金被保険者数の変動率と平均余命の伸び率(▲0.3%)(定率)で計算されます。

2021年度 マクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.1%)

= 公的年金被保険者数の変動率(0.2%)(平成29~令和元年度の平均)

× 平均余命の伸び率(▲0.3%)(定率)

なお、賃金や物価が下落した場合、その年度ではスライド調整率は織り込まず、翌年度以降に繰り越されます。

(3) 2021年度の年金額 改定の指標

表4 2021年度の年金額改定の指標

| 1.前年度(2020年度)改定率 | 0.1% | ◎ |

| 2.名目手取り賃金変動率 | ▲ 0.1% | ◎ |

| 3.物価変動率 | 0.0% | - |

| 4.マクロ経済スライドによる調整率 (過去からの繰り越し分) | ▲ 0.1% ( なし ) | - |

◎ を 2021年度の改定率に使用

表4の2021年度の名目手取り賃金変動率と物価変動率を見ると、

物価変動率 0.0 % > 名目手取り賃金変動率 ▲ 0.1 % で

実質賃金が 0.1 % 減ったことがわかります。

実質賃金が減っている中で、年金額を上げて、現役世代から仕送りしてもらっては、現役世代の負担になってしまいます。

そこで、年金額の改定は、表3で見たように、物価 > 賃金 ( 実質賃金がマイナス )の時は、年齢を問わず物価の変動ではなく賃金の変動に合わせることになりました(令和3年度より改正)。

スライド調整率は賃金が下落したため、今年度は改定率に織り込まず、翌年度以降に繰り越されます。

上記から2021年度の改定率および年金額は次のように計算されます。

2020年度 改定率 0.1 % = 1.001

2021年度 賃金変動率 ▲ 0.1% = 0.999

2021年度 改定率 =

(前年度改定率)1.001 × (賃金変動率)0.999 = 0.999999 ≒ 1.000

2021年度 年金額 = 780,900 × 改定率 = 780,900 × 1.000 = 780,900

(4)マトメ

・公的年金は積み立て方式(貯金)ではなく、現役世代からの仕送り方式(賦課方式)

・マクロスライド調整は、年金額の増を抑制し支え手の現役世代の負担増を抑えるしくみ

・年金額(基礎年金)は毎年、改定率により改定

・実質賃金がマイナスのときは、賃金変動をもとに年金額は改定

・2021年度の年金額は、実質賃金が下がり、名目手取り賃金変動率が▲ 0.1 %となったため減