精神障害の障害等級の目安について

目次

1.障害の程度の認定方法について

精神障害の障害の程度の認定方法は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で定められています。

ガイドラインには、障害等級は ①「障害等級の目安」を参考とし、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。

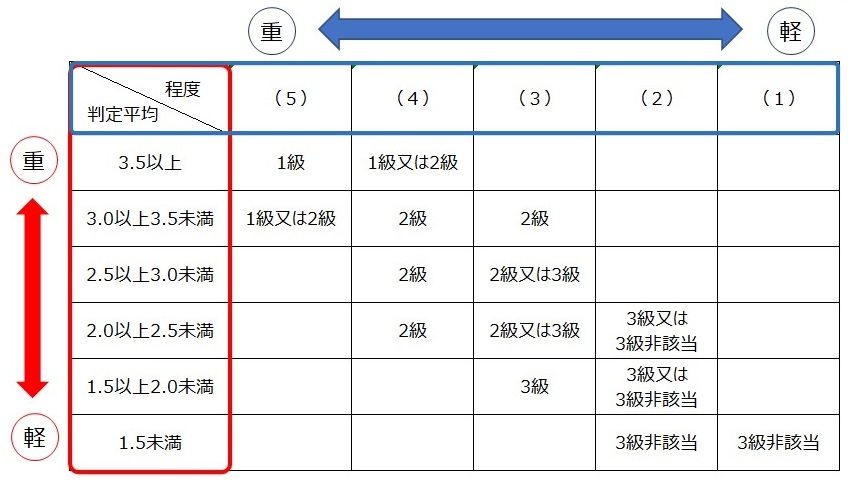

①「障害等級の目安」は、診断書の裏面に記載される「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」をマトリックスで表した表で、そこから該当する等級の目安を求めるものです。下記の[表1] 障害等級の目安を参照ください。

②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」も「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に記載されています。

5つの分野ごと(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に、総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例が記載されています。

なお総合評価の際には、診断書(裏面)に記載される「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」以外に記載された内容も考慮されること、総合的に評価した結果、目安と異なる等級になった場合、合理的かつ明確な理由をもって判定することとされています。

今回のブログでは ①「障害等級の目安」について説明します。

2.等級の目安と実際の判定結果

令和2年9月に、厚生労働省と日本年金機構から公表された「障害年金業務統計」(令和元年度決定分)によれば、平成29年度から令和元年度の間で、実際に認定された障害等級は、全体で92.1 %が等級の目安と一致する結果となっています。

また、援助の必要性が大きいほど(日常生活の能力の程度の数字が大きい、または、日常生活の能力の判定の平均が高いほど)この割合が高くなっています。

3.等級の目安の表について

[表1] 障害等級の目安 ( 等級の目安の表 )

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」 5ページより 抜粋

(1) 縦軸の「判定平均」について

縦軸の「判定平均」は、「日常生活能力の判定の平均」の略です。

日常生活が障害によってどの程度制限されるかを数値で表現したものです。

日常生活の制限の度合は、7つの場面から検証されます。

①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達および対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、⑦社会性の7つです。

この7つの場面それぞれが、障害により制限される度合いを4段階に分けて評価します。軽い方から1点、一番重いのが4点です。最後にこの7つの場面の点数の平均をとり、表の縦軸のどこに該当するか選びます。

(2) 横軸の「程度」について

横軸の「程度」は「日常生活能力の程度」(どの程度介助が必要か)を5段階で判定したものです。「日常生活能力の程度」の表から、どこに該当するか選びます。

(3)等級の目安の表の見方

すでにおわかりだと思いますが、等級の目安の縦軸と横軸のまじわったところが、等級の目安になります。あくまで目安なので、参考にご覧ください。

なお、障害基礎年金が対象の方は「3級」はありませんので、表内の「3級」は「2級非該当」と読み換えてください。

4.日常生活能力の判定をしましょう

ご自身の状態をチェックしてみてみましょう。(1)から(7)まで、具体例を見ながら一番近いものの番号をえらんでメモしてください。

(1)から(7)までチェックが終わったら、平均点を計算してください。点数はそれぞれの表の左に記載してあります。

ひとりで生活しているとしたらどうか、を前提に考えてください。

(1)適切な食事

適切な食事とは、どんな食事か考えてみましょう。

栄養のバランスの良い食事を準備して、適切な時間に適度な量をおいしく食べるることができている状態といえます。食事本来の目的を、果たせている状態です。

たとえば、コンビニでいつも同じお弁当だったり、カップ麺やスープだけでは、栄養バランスのとれた食事とは言えません。食欲がわかず何食も食べないで過ごしたり、逆に過食したりするのも、適切な食事と言えません。

表の中から、ご自身の状況に近い番号(点)を選んでください。

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 栄養のバランスを考え適当量の食事を適時にとることができる。(外食、自炊、家族・施設からの提供を問わない) |

| 2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする | だいたいは自主的に適当量の食事を栄養のバランスを考え適時にとること ができるが、時に食事内容が貧しかったり不規則になったりするため、家族や施設からの提供、助言や指導を必要とする場合がある。 |

| 3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 1人では、いつも同じものばかりを食べたり、食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、不規則になったりするため、経常的な助言や指導を必要とする。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 常に食事へ目を配っておかないと不食、偏食、過食などにより健康を害するほどに適切でない食行動になるため、常時の援助が必要である。 |

(2)身辺の清潔保持

洗面、洗髪、入浴、着替え、掃除、片付けなどが適切にできて、清潔が保たれているかどうかの質問です。

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 洗面、整髪、ひげ剃り、入浴、着替え等の身体の清潔を保つことが自主的に問題なく行える。 必要に応じて(週に1回くらいは)、自主的に掃除や片付けができる。また、TPO(時間、場所、状況)に合った服装ができる。 |

| 2 | 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする | 身体の清潔を保つことが、ある程度自主的に行える。回数は少ないが、だいたいは自室の清掃や片付けが自主的に行える。身体の清潔を保つためには、週1回程度の助言や指導を必要とする。 |

| 3 | 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる | 身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。自室の清掃や片付けを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になるため、経常的な助言や指導を必要とする。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 常時支援をしても身体の清潔を保つことができなかったり、自室の清掃や片付けをしないか、できない。 |

(3)金銭管理と買い物

お金のやりくり、収入に見合った計画的な買い物、必要なものの購入ができるかどうかがポイントです。

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 金銭を独力で適切に管理し、1ヵ月程度のやりくりが自分でできる。また、1人で自主的に計画的な買い物ができる。 |

| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 1週間程度のやりくりはだいたい自分でできるが、時に収入を超える出費をしてしまうため、時として助言や指導を必要とする。 |

| 3 | 助言や指導があればできる | 1人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物に付き合うなど、経常的な援助を必要とする。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 持っているお金をすぐに使ってしまうなど、金銭の管理が自分ではできない、あるいは行おうとしない。 |

(4)通院と服薬

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 通院や服薬の必要性を理解し、自発的かつ規則的に通院・服薬ができる。また、病状や副作用について、主治医に伝えることができる。 |

| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 自発的な通院・服薬はできるものの、時に病院に行かなかったり、薬の飲み忘れがある(週に2回以上)ので、助言や指導を必要とする。 |

| 3 | 助言や指導があればできる | 飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばあるため、経常的な援助を必要とする。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 常時の援助をしても通院・服薬をしないか、できない。 |

(5)他人との意思伝達および対人関係

相手の話を聞いたり、他人に自分の意思を伝えたりすることができるか、また、他人と適切につきあうことができるかがポイント。自分から相手へ働きかけができるかどうかと考えてもよいでしょう。また、他人に対して攻撃的になってしまったり、暴言を吐いたり、そのために周囲から孤立してしまったりしていないかも考えてください。

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 近所、仕事場等で、挨拶など最低限の人づきあいが自主的に問題なくできる。必要に応じて、誰に対しても自分から話せる。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができる。 |

| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 最低限の人づきあいはできるものの、コミュニケーションが挨拶や事務的なことにとどまりがちで、友人を自分からつくり、継続して付き合うには、時として助言や指導を必要とする。あるいは、他者の行動に合わせられず、助言がなければ、周囲に配慮を欠いた行動をとることがある。 |

| 3 | 助言や指導があればできる | 他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。友人を自分からつくり、継続して付き合うことができず、あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびあるため、助言や指導を必要とする。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 助言や指導をしても他者とコミュニケーションができないか、あるいはしようとしない。また、隣近所・集団との付き合い・他者との協調性がみられず、友人等とのつきあいがほとんどなく、孤立している。 |

(6)身辺の安全保持及び危機対応

自傷行為・他害行為はこの評価には含めません。

まず、事故やケガ、地震や火事などの危機に遭遇したなど、普段と異なる状況への対処を想定してみてください。

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しており、事故等がないよう適切な使い方・利用ができる(例えば、刃物を自分や他人に危険がないように使用する、走っている車の前に飛び出さない、など)。 また、通常と異なる事態となった時(例えば火事や地震など)に他人に援助を求めたり指導に従って行動するなど、適正に対応することができる。 |

| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているが、時々適切な使い方・利用ができないことがある(例えば、ガスコンロの火を消し忘れる、使用した刃物を片付けるなどの配慮や行動を忘れる)。 また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり指示に従って行動できない時がある。 |

| 3 | 助言や指導があればできる | 道具や乗り物などの危険性を十分に理解・認識できておらず、それらの使用・利用において、危険に注意を払うことができなかったり、頻回に忘れてしまう。 また、通常と異なる事態となった時に、パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、適正に対応することができないことが多い。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 道具や乗り物などの危険性を理解・認識しておらず、周囲の助言や指導があっても、適切な使い方・利用ができない、あるいはしようとしない。 また、通常と異なる事態となった時に、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するな ど、適正に対応することができない。 |

(7)社会性

銀行でお金を引き出したり、コンビニでコピー機を操作したり、役所で書類を申請したりする場合を想定してください。

| 点 | 程度 | 具体例 |

| 1 | できる | 社会生活に必要な手続き(例えば行政機関の各種届出や銀行での金銭の出し入れ等)や公共施設・交通機関の利用にあたって、基本的なルール(常識化された約束事や手順)を理解し、周囲の状況に合わせて適切に行動できる。 |

| 2 | おおむねできるが時には助言や指導を必要とする | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用について、習慣化されたものであれば、各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動がおおむねできる。だが、急にルールが変わったりすると、適正に対応することができないことがある。 |

| 3 | 助言や指導があればできる | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、各々の目的や基本的なルールの理解が不十分であり、経常的な助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。 |

| 4 | 助言や指導があってもできない、またはやらない | 社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって、その目的や基本的なルールを理解できない、あるいはしようとしない。そのため、助言・指導などの支援をしても、適切な行動ができない、あるいはしようとしない。 |

5.日常生活能力の程度を確認しましょう

次に日常生活能力の程度を確認します。

日常生活能力の程度は、障害等級の目安の表の横軸の(1)から(5)のいずれかに該当します。

知的障害の方、または、発達障害などで知的障害をともなっている方で、知的障害の表を使用した方が、本人の状態を適切に表現できる場合は、知的障害の表をご利用ください。

一方、知的障害が含まれない場合は精神障害の表を使用してください。

それでは、下記の表から(1)~(5)のどれに該当するか、選んでください。軽い方から重い方に番号は大きくなります。

最初に(3)から見て、それよりも症状が軽かったら(2)、重かったら(4)を見ると進めやすいです。

精神障害の表

| NO | 程度 / 具体例 |

| (1) | 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる 精神障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。 |

| (2) | 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)を行うことは、概ね自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。 例えば、一人で外出できるが、過大なストレスがかかるような状況への対処が困難。また、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じることがある。身辺の清潔保持は困難が少ない。ひきこもりは顕著ではない。自発的な行動や、社会生活の中で発言が適切に出来ないことがある。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動をとってしまうことは少ない。 |

| (3) | 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)を行うためには、支援を必要とする場合が多い。 例えば、医療機関等に行くなどの習慣的な外出は付き添いがなくてもできるが、ストレスがかかるような状況への対処が困難。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援が必要。身辺の清潔保持が自発的かつ適切にはできない。対人交流が乏しいか、ひきこもっている。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。ストレスが大きいと症状が再燃したり悪化しやすい。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。 |

| (4) | 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)を行うためには、経常的な援助がなければできない。 例えば、親しい人間がいないか、いても家族や医療・福祉関係者。自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。些細な出来事で病状が再燃したり悪化しやすい。金銭管理は困難。日常生活の中でその場に適さない行動をとりがち。 |

| (5) | 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)は援助があってもほとんどできない。 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助が必要。在宅の場合、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助が必要。 |

知的障害の表

| NO | 程度 / 具体例 |

| (1) | 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 知的障害を持たない人と同じように日常生活及び社会生活を送ることができる。 |

| (2) | 知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)は、ひとりで自発的にできるが、時に支援を必要とする場合がある。 たとえば、日常会話はできるが、込み入った話は困難。簡単な漢字の読み書きはできる。日常的な家事はできるが、状況や手順が変化で困難が生じることがある。身辺の清潔保持はできる。対人交流はあり、ひきこもりがちではない。行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができ、金銭管理は概ねできる。社会生活の中で不適切な行動は少ない。 |

| (3) | 知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)は、概ねできるが、支援を必要とする場合が多い。 ごく簡単な読み書きや計算はできるが、実際に使うことは困難。簡単な日常会話はできるが、声かけなどの配慮が必要である。 通院などの習慣化された外出はひとりでできるが、ストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難。食事をバランスよく用意するなどの家事をこなすために、助言などの支援ガ必要。身辺の清潔保持は自発的かつ適切にできない。 適切な指導のもとで、社会的な対人交流や集団行動がある程度できる。自発的な行動に困難がある。日常生活の中での発言が適切にできないことがある。行動のテンポが他の人と隔たってしまうことがある。金銭管理ができない場合がある。社会生活の中でその場に適さない行動をとってしまうことがある。適切な指導があれば単純作業はできる。 |

| (4) | 知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)は、経常的な援助がなければできない。 読み書きや計算は不得手だが、簡単な日常会話はできる。生活習慣になっていることであれば、言葉での指示を理解し、ごく身近なことについては、身振りや短い言葉で自ら表現することができる。日常生活では、経常的な支援を必要とする。 例えば、親しい人との交流も乏しく引きこもりがちである、自発性が著しく乏しい。自発的な発言が少なく発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。日常生活において行動のテンポが他の人のペースと大きく隔たってしまう。金銭管理は困難である。日常生活の中でその場に適さない行動をとってしまいがちである。保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な作業はできる。 |

| (5) | 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 日常生活の能力の判定項目(1)~(7)は、援助があってもほとんどできない。 言葉の理解も困難またはごく身近なことに限定されており、意思表示はごく簡単なものに限られる。 入院・入所施設内においては、病棟内・施設内で常時個別の援助を必要とする。在宅の場合、医療機関等への外出も自発的にできず、付き添いが必要。家庭生活においても、適切な食事を用意したり、後片付けなどの家事や身辺の清潔保持も自発的には行えず、常時の援助を必要とする。 |

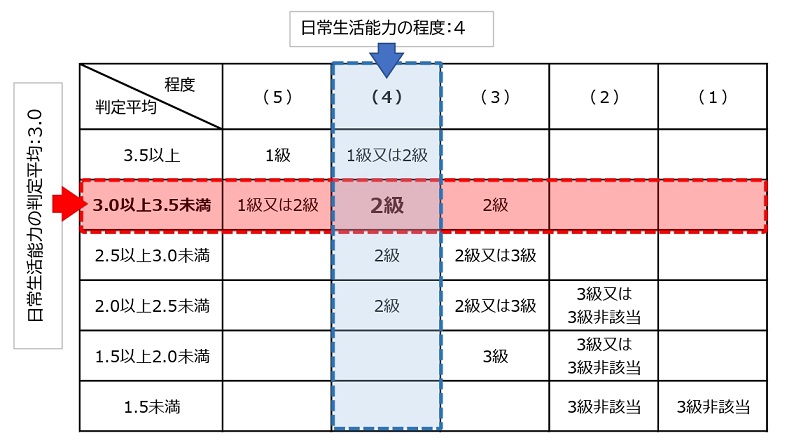

6.等級の目安を確認しましょう

いかがでしたか、日常生活能力の判定の平均点と日常生活能力の程度の点数はでましたか。

それでは、日常生活能力の判定の平均点が 3.0、 日常生活能力の程度が(4)のときを例として、障害等級が何級に該当するのか、障害等級の目安の表の見方を確認してみましょう。

日常生活能力の判定の平均点が 3.0なので、3.0以上3.5未満の段と、日常生活能力の程度が(4)の列の交わったところを、下の表で確認すると、2級になります。

認定医の診査において、等級の目安は、診断書の裏面に記載される「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」から求められます。

これらはご自身の日常生活を反映したものですから、診断書を担当医の先生にお願いするときには、日常生活の様子を過不足なく的確に伝え、正しく診断書に反映していただくことが重要です。

出典先へのリンクはこちらです